![Identificación fotográfica] Identificación fotográfica]](https://wanted.love/uploads/news-logo/2025/07/01/4760/big-19b87baeef.jpg) 01 Julio 2025, 08:15

01 Julio 2025, 08:15

Un estudio internacional reconstruye por primera vez el genoma completo de una de las bacterias que causa la lepra

El ADN delata una historia alternativa: los Piast, ¿un linaje extranjero en la Polonia medieval?

Durante décadas, la lepra, o enfermedad de Hansen, ha sido considerada una dolencia importada a América a raíz del contacto colonial con Europa. Pero un estudio publicado en Nature Ecology & Evolution cambia por completo esa narrativa. Un equipo científico ha logrado identificar dos genomas completos de Mycobacterium lepromatosis, una de las dos bacterias que causan la lepra, en restos humanos de hace unos 4.000 años hallados en el norte de Chile. Se trata de la primera vez que esta variante se detecta en restos arqueológicos, lo que sitúa la presencia del patógeno en América milenios antes de lo que se creía.

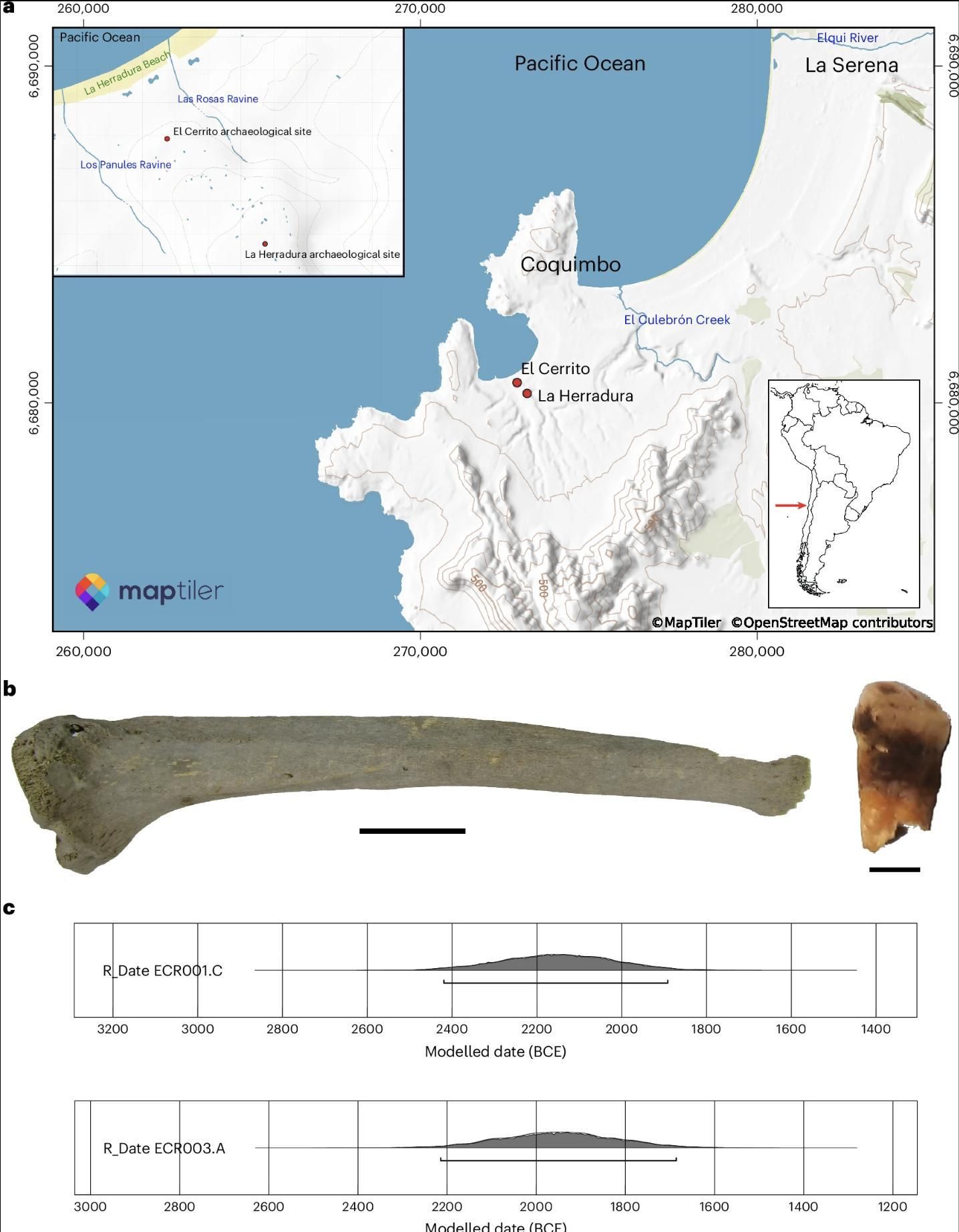

Los esqueletos analizados pertenecen a dos varones adultos procedentes de los yacimientos de El Cerrito y La Herradura, en la región chilena de Coquimbo. Aunque presentaban algunas lesiones óseas compatibles con procesos infecciosos, fue el análisis genómico de tejidos dentales y óseos lo que confirmó la presencia de M. lepromatosis. Los investigadores lograron reconstruir dos genomas antiguos de gran calidad (con coberturas de hasta 74 veces), lo que convierte este hallazgo en un hito para la paleogenómica bacteriana.

Una variante agresiva con historia precolombina

Mycobacterium lepromatosis fue descrita por primera vez en 2008 y, desde entonces, ha estado poco presente en estudios históricos. Se la asocia con formas clínicas especialmente graves de lepra, como la lepra lepromatosa difusa y el fenómeno de Lucio, caracterizadas por necrosis, sepsis y lesiones cutáneas extensas. Su diagnóstico requiere herramientas moleculares específicas, ya que los síntomas se solapan con los de M. leprae, su pariente más conocido. Hasta ahora, su presencia solo se había documentado en México, el Caribe y el Sudeste Asiático, lo que llevó a pensar que era una bacteria reciente o geográficamente limitada.

Este nuevo estudio desmiente esa hipótesis. La detección de M. lepromatosis en restos humanos de hace 4.000 años demuestra que su historia en América es mucho más profunda. El análisis filogenético sugiere que el ancestro común más reciente de esta bacteria se remonta a unos 26.800 años, y que las cepas humanas pudieron comenzar a divergir hace más de 12.000, coincidiendo con los primeros movimientos poblacionales en el continente tras el último máximo glacial. La lepra, en su forma más severa, podría haber acompañado a los primeros habitantes de América o haber sido adquirida a través de una especie animal reservorio.

Más allá de los límites del registro óseo

Hasta ahora, las evidencias de lepra en América precolombina eran escasas y ambiguas. La mayoría de los diagnósticos anteriores a 1492 se basaban en lesiones esqueléticas no concluyentes. Este nuevo trabajo proporciona, por primera vez, una prueba molecular directa de la presencia de la enfermedad siglos antes del contacto europeo. Los investigadores señalan que muchas infecciones antiguas habrán pasado desapercibidas si no se aplican herramientas moleculares como la paleogenómica, que permite detectar patógenos en contextos donde el daño óseo no basta para establecer un diagnóstico certero.

Este hallazgo también revela el potencial de la genética antigua para revisar el relato tradicional sobre la introducción de enfermedades en América. La lepra ha sido uno de los ejemplos clásicos de patologías “traídas por los europeos”, pero la evidencia genética sugiere una historia distinta. La hipótesis de que M. lepromatosis se haya originado en América o haya circulado durante milenios entre humanos o animales silvestres cobra ahora un nuevo peso. La historia médica del continente es más compleja de lo que creíamos.

Reescribir el pasado para entender el presente

Más allá de su impacto en la historia de la medicina, el estudio abre nuevas preguntas sobre la relación entre patógenos humanos y animales. Se sabe que M. leprae puede encontrarse en armadillos y ardillas, y que estas especies pueden actuar como reservorios. Aunque M. lepromatosis aún no se ha detectado en fauna silvestre en América del Sur, los autores del estudio abogan por ampliar la vigilancia en animales mediante un enfoque One Health que tenga en cuenta los vínculos entre salud humana, animal y ambiental.

Los autores también destacan que estos resultados deben servir como punto de partida para investigaciones más amplias. La posibilidad de que otras enfermedades consideradas coloniales tuvieran una existencia precolombina solo podrá confirmarse si se integran metodologías moleculares en la investigación arqueológica. Los restos humanos conservan más información de la que puede verse a simple vista, y es en su ADN donde se esconde parte de la historia que aún no hemos contado.