![Identificación fotográfica] Identificación fotográfica]](https://wanted.love/uploads/news-logo/2025/07/13/6078/big-cdcef44279.jpg) 13 Julio 2025, 08:15

13 Julio 2025, 08:15

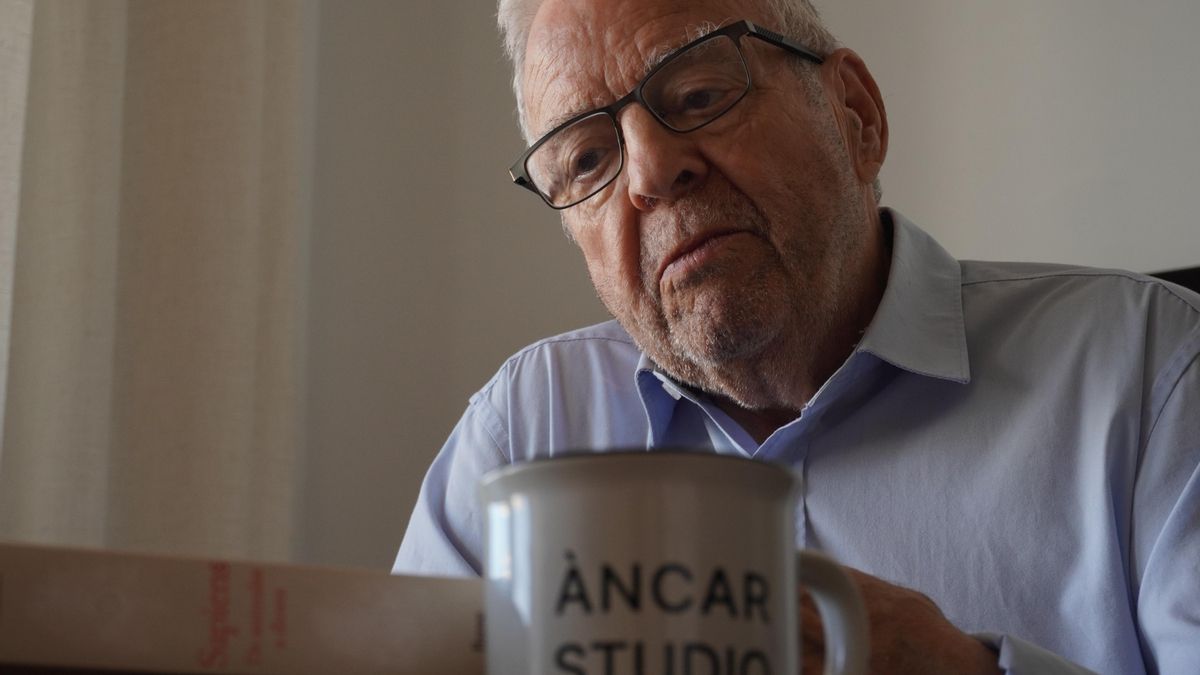

El exjefe del Servicio de Neurología del ya extinto Hospital Son Dureta de Palma durante una treintena de años, defensor de una medicina más humanizada, hace balance sobre su devenir vital y reflexiona sobre los límites de la inteligencia artificial en la práctica médica

El cirujano de las 20 incubadoras y los 2.000 niños operados en Senegal

Antonio Barceló entra en su estudio con paso lento, pero firme. Bastón en mano, mira alrededor con esa atención que mezcla curiosidad con respeto, como si cada rincón hablara un idioma que vale la pena escuchar. Hay un cuadro pintado a carboncillo, un sofá y dos baldas de madera de iroco con libros que enmarcan el espacio. El neurólogo, de 84 años, lleva más de veinte jubilado, pero su cabeza sigue en un grado de efervescencia elevada con plena actividad diaria. Fue jefe del Servicio de Neurología en el ya extinto Hospital de Son Dureta de Palma durante más de tres décadas y su nombre está asociado a una forma de ejercer la medicina que pasa por aunar ciencia y arte, como ya contempló el padre de la Medicina, Hipócrates de Cos.

Hoy, ya retirado y como miembro de Honor de la Sociedad Española de Neurología, lee a diario la prensa en bibliotecas, observa la realidad política y sociocultural, el presente y el futuro de los más jóvenes, escribe y pertenece a varios clubs de lectura de poesía y novela, música y cine, siempre con el compromiso y la esperanza de seguir trabajando para crear un mundo mejor.

“Si hoy tuviera veinte años, retomaría campos que de joven tuve que abandonar, como la música, y estudiaría a fondo las implicaciones de la inteligencia artificial en la medicina”, arranca diciendo el doctor, a la vez que comenta que “en esta última disciplina puede hallarse el presente y el futuro de la neurología”. A pesar de ello, reconoce que el sufrimiento humano no se puede reducir a algoritmos y explica que todo lo que está siendo el mundo de la IA pretende ahondar en la evolución del pensamiento científico, ya que “el sistema nervioso es la base de esta disciplina científica y tecnológica”.

Si hoy tuviera veinte años, retomaría campos que de joven tuve que abandonar, como la música, y estudiaría a fondo las implicaciones de la inteligencia artificial en la medicina

Antonio Barceló — Neurólogo

Entre melodías y sinapsis

La conversación fluye entre libros, pausas y recuerdos de una vida pasada que, contada por él, parece estar ocurriendo ahora, tal vez por la vehemencia con la que cuenta sus avatares vitales o por el impulso irrefrenable que le lleva a compartir su historial de vida. Su mirada es la de alguien incapaz de separar ciencia de emoción o experiencia clínica de biografía personal. Todo en él lleva a una trayectoria donde la razón y la sensibilidad se dan la mano.

Su interés más reciente —aunque ya lleva décadas en ello— gira en torno a la música y a todo lo que la cultura supone en el mundo actual. “No hay bases científicas objetivas probadas que expliquen cómo puede influir la música en la cura de la patología personal de cada individuo que enferma”, menciona Barceló. Sin embargo, “sí que hay alguna base”, apostilla. “Todos hemos sentido que una melodía puede alterar nuestro estado emocional o aliviar un dolor que parecía físico”, cuenta, mientras parece estar buscando la respuesta sensorial en alguno de sus dos hemisferios cerebrales.

No hay bases científicas objetivas probadas que expliquen cómo puede influir la música en la cura de la patología personal de cada individuo que enferma

Antonio Barceló — Neurólogo

Con todo, este enfoque no nace del sentimentalismo. Antonio Barceló es riguroso. O intenta serlo. Cita a Oliver Sacks, el neurólogo británico que escribió Musicofilia, en cuyas páginas se narran casos sorprendentes, como los de pacientes con Alzheimer que olvidan todo salvo la música de su juventud; enfermos que recuperan la coordinación motriz al oír un ritmo; personas con afasia que consiguen cantar aunque no puedan hablar. Insiste en que no es milagro: “Algo hay…”. Acaso en el sistema límbico o en la plasticidad cerebral, chi lo sa, “pero debemos seguir investigando para conocer cómo se produce ese vínculo tan profundo”, concluye.

Barceló ha dedicado mucho tiempo a estudiar vidas de compositores que estuvieron también enfermos. Habla de Beethoven y su sordera; de Schubert y la sífilis que le fue consumiendo, pero sobre todo de Schumann, cuyo caso le parece paradigmático, y tuvo episodios de manía persecutoria, depresiones extremas, delirios y alucinaciones auditivas. Fue internado en un psiquiátrico donde murió con 46 años. Y, sin embargo, en medio de esa tormenta mental, compuso “obras prodigiosas”, como su Concierto para piano, algo que nos lleva a pensar en cómo alguien puede estar tan desorganizado por dentro y a su vez crear algo tan coherente y tan armónico.

Una vida marcada por la fragilidad y el pensamiento

Ese tipo de preguntas no vienen solo de la teoría. Para el facultativo, todo comenzó mucho antes, en su propia infancia, marcada por la enfermedad. Nació en 1941, en plena posguerra, en Madrid. De padres mallorquines, su padre, funcionario de Correos, fue represaliado por no adherirse al nuevo régimen. La familia se trasladó a Trujillo, Cáceres. Allí, entre los tres y los seis años, contrajo paludismo y tuberculosis, esta última curada posteriormente con hidracidas y estreptomicina.

Barceló nació en 1941 en Madrid. De padres mallorquines, su padre, funcionario de Correos, fue represaliado por no adherirse al nuevo régimen franquista

“Fui un niño frágil. Me pasaba más tiempo en la cama que en la calle”, cuenta. Sin buscarlo y desde casa, Barceló ya sabía leer y escribir a la edad de cinco años. Y es que, en medio de esa fragilidad, el pensamiento encontró terreno fértil. Aprendió a leer y a tocar el piano antes de ir al colegio. Su madrina, Soledad, una huérfana de guerra que fue acogida por la familia del doctor en Madrid, le enseñó a leer, nombrar los países del mundo, recitar poesías de memoria y a distinguir las notas musicales. “Soledad era como una maestra”, subraya el neurólogo sobre alguien que le enseñó a pensar, alguien que fue, acaso haciendo las veces de madre, su primera mentora en el propio desarrollo personal y académico.

Entre los tres y los seis años, Barceló contrajo paludismo y tuberculosis. Aprendió a leer y escribir a los cinco años. Sabía tocar el piano antes incluso de ir al colegio

Antonio Barceló estudió el Bachillerato en el Colegio de los Padres Escolapios de San Antón de Madrid con una escolaridad sobresaliente. Durante ese tiempo tuvo profesores que le fueron ampliando la perspectiva de una futura vida, por lo que concibió estudiar la carrera de Medicina, con el pensamiento mágico de que esa decisión implicaría un proceso de autosanación de futuras enfermedades y, a la vez, ser el médico de su entorno más cercano.

Empezó la carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, por el llamado Plan de 1953, que obligaba a hacer un selectivo de ciencias, aprobado el cual ya se podía empezar la carrera universitaria más larga por entonces, como era Medicina. Finalizados los estudios, tuvo que realizar los seis meses de prácticas de Alférez de la milicia universitaria y, una vez concluidos, fue admitido por el único Plan de Formación de Residentes en la Fundación Jiménez Díaz (Clínica de la Concepción) de Madrid, donde se tituló en Medicina Interna y Neurología. En 1969, entró a formar parte del Servicio de Neurología de la cátedra Jiménez Díaz en el Hospital Clínico de Madrid como neurólogo adjunto de dicho servicio y tuvo como jefe al doctor Alberto Portera, recién regresado de Estados Unidos y uno de los que trajo a España los grandes avances de la neurología norteamericana.

París: la palabra como diagnóstico y refugio

A través del Institute Français de Madrid, Barceló consiguió una beca en 1970 para irse a París a la École Pratique des Hautes Études y el Hôpital La Pitié-Salpêtrière, donde conoció de cerca el poder de la palabra como herramienta diagnóstica. “No hay enfermedad sin relato”, diría años después. Recién casado con Francisca Ávila, una enfermera a la que conoció justo antes de partir, se trasladaron a la capital francesa y desde el Barrio Latino participó y convivió con el exilio antifranquista, a la par que absorbía las ideas de los personajes y de la cultura de la actualidad en la Francia de entonces, plasmadas en Sartre, Lacan, Althusser, Semprún, Cortázar y otros muchos.

Participó y convivió con el exilio antifranquista en París, a la par que absorbía las ideas de los personajes y de la cultura de la actualidad en la Francia de entonces, plasmadas en Sartre, Lacan, Althusser, Semprún, Cortázar y otros muchos

A su vuelta en 1972, obtuvo la plaza de Jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Segovia. Y en 1977 se instaló en Palma y levantó desde los cimientos el servicio de Neurología del hospital Son Dureta. Durante una treintena de años, combinó la atención clínica con el estudio del vínculo entre arte, emoción y cerebro. Entre sus comunicaciones y artículos publicados en las revistas de especialidad, Barceló destaca ahora un trabajo en equipo sobre el síndrome de Stendhal, en donde se reitera ese vértigo que provoca la belleza, dado que la estética también impacta en el cuerpo. Jubilado en 2005, en 2010 recibió el reconocimiento a su carrera como neurólogo, lo que le llevó a ser nombrado miembro de honor de la Sociedad Española de Neurología.

La medicina como escucha profunda del sufrimiento

Admirador del profesor Pedro Laín Entralgo, Barceló hizo como suyas las enseñanzas de ejercer la medicina “a través de las manifestaciones del ser enfermo”. Porque, para él, un neurólogo debe saber tanto escuchar como observar, leer como diagnosticar, basándose en la relación antropológica médico-enfermo. “No se puede curar sin escuchar. Y no se puede escuchar, si uno no ha aprendido a mirar el sufrimiento del otro como si fuera propio”, incide.

No se puede curar sin escuchar. Y no se puede escuchar, si uno no ha aprendido a mirar el sufrimiento del otro como si fuera propio

Antonio Barceló — Neurólogo

Hoy vive más en el silencio que en el discurso, aunque su voz esté más presente que nunca en tertulias literarias, redes sociales o en comunicaciones (sus Galerías Poéticas) por correo electrónico. No necesita ya demostrar nada. Escribe por las tardes, lee a Montaigne, y sigue creyendo que la medicina del futuro tendrá que integrar biología, historia, narrativa y tecnología.

Al final de la entrevista, tras una pausa larga, añade con una media sonrisa: “A veces siento que no conseguí lo que buscaba. Pero creo que eso es lo que me ha mantenido despierto. La medicina no es una respuesta, es una búsqueda”. Y entonces se levanta el maestro, habiendo dejado casi llena su taza de té, como quien ha terminado no una entrevista, sino una pieza musical que necesitaba ser tocada con el tempo justo.